根据最新发布的《体育赛事活动管理办法》(国家体育总局令第31号,2023年施行)、《中华人民共和国体育法》(2023年修订版)及配套政策文件,体育赛事执行准则的核心要素和实施策略可系统归纳如下:

一监管框架与法律依据

1. 分级分类管理原则

国家层面:国家体育总局统筹全国赛事监管,重点管控国际性全国性赛事及高危险性项目。地方层面:县级及以上体育行政部门负责辖区内赛事安全监管,推行“一站式”联合服务机制优化审批流程。行业自律:全国性单项体育协会承担项目标准制定等级评定和专业技术支持。2. 各方责任主体界定

组织者主体责任:主办方承办方协办方需通过书面协议明确安全责任分工,对赛事安全负直接责任。场地提供方义务:公园山地水域等公共资源管理者需履行安全保障及协作救援义务。二安全风险防控关键规范

1. 高风险赛事许可制度

目录化管理:高危险性赛事(如越野登山潜水等)需向地方体育行政部门申请许可,提交风险评估熔断机制医疗保障方案等材料。跨区域协调:跨行政区域赛事由属地体育部门协商许可,协商不一致时需分别申请。2. 全流程风险管控要求

预案强制制定:所有赛事须制定灾害天气应对突发事件处置等预案,实行“熔断机制”。技术保障:配置合格专业技术人员,场地器材需符合国家标准。保险机制:强制购买意外伤害保险,建立体育活动意外伤害保险机制。表:高风险赛事管控要求概览

| 管控环节 | 核心要求 | 依据条款 |

|--|--||

| 许可申请 | 提交风险评估熔断机制医疗保障方案 | 管理办法第14条 |

| 装备与场地 | 符合国家安全标准,定期检查维护 | 安全监管意见 |

| 应急处置 | 制定灾害性天气预案,明确中止条件 | 体育法第39条 |

三赛事申办与审批调整

1. 国际赛事分级审批

奥运资格赛世界杯等重要国际赛事需报国务院或体育总局审批。商业性群众性国际赛事实行属地备案制,地方体育部门提供技术支持。2. 名称使用规范

严禁非授权赛事使用“中国”“国家”等字样,防止误导公众。四配套支撑体系

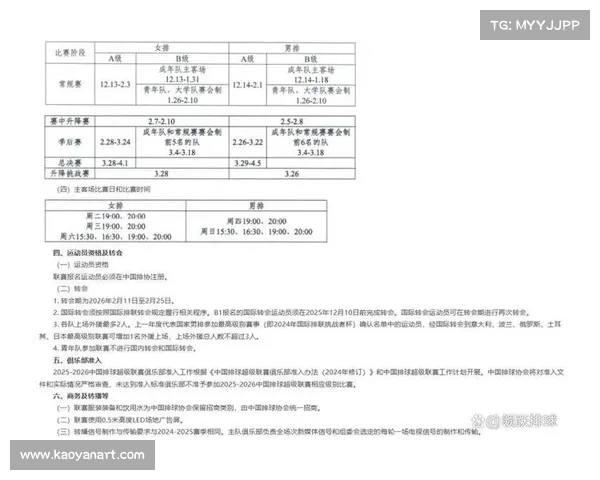

1. 运动员等级管理

![体育赛事执行准则最新_全面解析体育赛事执行准则的关键要素及其在赛事管理中的实施策略 体育赛事执行准则最新_全面解析体育赛事执行准则的关键要素及其在赛事管理中的实施策略]() 等级称号授予需遵循公开公示原则(赛后30日内公示5天),实行电子证书统一管理。对兴奋剂违规造假等行为实行“一票否决”,已授称号予以撤销。

等级称号授予需遵循公开公示原则(赛后30日内公示5天),实行电子证书统一管理。对兴奋剂违规造假等行为实行“一票否决”,已授称号予以撤销。2. 科技与消费赋能

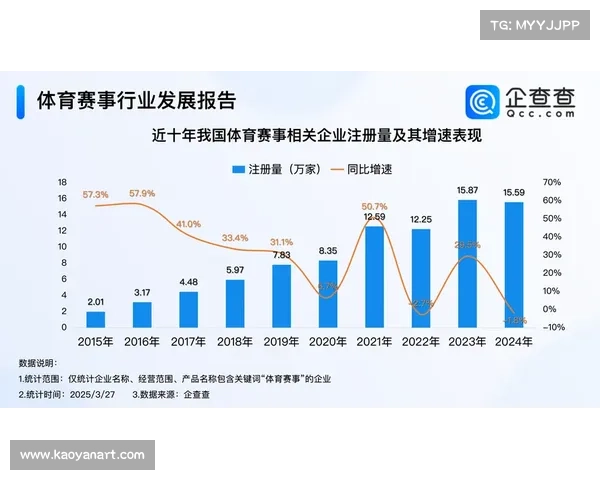

智能技术应用:推广VR观赛智能装备监测等新业态,提升体验与安全。消费激励政策:通过消费券(2024年杠杆效应达1:3.05)激活赛事经济。五实施策略与优化路径

1. 责任落实与协同治理

建立“主办方自查+协会评估+政府抽查”监管链条,明确追责机制。对重大安全事故实行“双罚制”:既处罚组织者,也追究监管失职责任。2. 标准化与动态调整

单项协会每4年修订竞赛标准,及时响应规则变化。推广“赛事进景区商圈”模式,深化体旅融合。3. 基层能力建设

加强社会体育指导员培训,为全民健身赛事提供专业支持。试点“数据要素×”大赛,推动数据技术在赛事管理中的应用。表:赛事应急预案核心要素

| 模块 | 内容要点 |

|--||

| 实时风险评估 | 气象地质人群密度等动态监测机制 |

| 熔断机制 | 明确中止赛事的情形(如极端天气重大伤亡) |

| 救援协作 | 与医疗消防公安部门的联动响应流程 |

六未来趋势与政策导向

产业聚焦领域:2025年重点发展冰雪经济户外赛事体育装备升级。监管科技化:依托大数据平台强化赛事人流安全风险预警。> 新准则的核心逻辑是:通过“放管服”改革简化审批,同时以“清单式监管”压实安全责任。实施中需平衡“激发市场活力”与“守牢安全底线”,结合地方特色探索标准化与灵活性并重的治理模式。

LD乐动体育